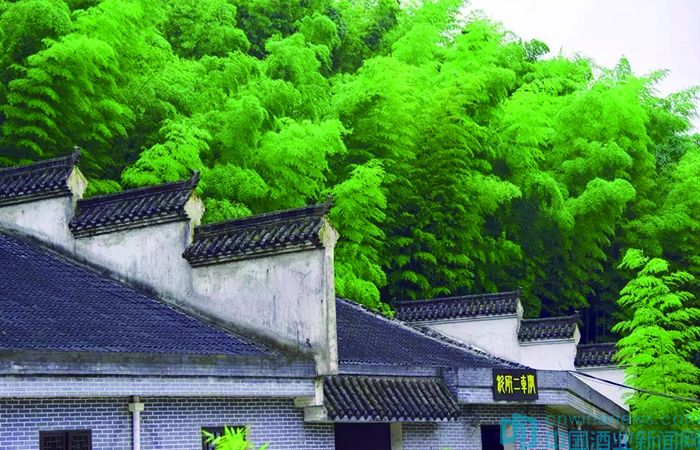

從瀘州向南行進,便進入位于納溪區的大旺竹海。這里曾是川黔茶馬古道的必經之地,夜郎古國的西南大門。時過境遷,群山環繞的大旺地區已經被萬畝竹林覆蓋,高達90%的森林覆蓋率,以及原生態的自然環境,令其成為遠近聞名的“天然氧吧”和“桫欏王國”。

華夏酒報/中國酒業新聞網“尋找中國最美酒廠”采訪團此次采訪的四川活之釀釀酒公社有限公司便坐落在大旺竹海的深處。

在夜郎時代,戰亂頻繁致使生活資源極為匱乏,而酒就更顯珍貴。為了讓酒更易于存放,夜郎人將酒放入竹腔中,待取出后暢飲,發現與藏匿前口感更為清爽且帶有天然竹香,夜郎古國獨有的竹酒技藝便由此而生。

以竹為生,世代在這里生活的居民深知與自然和諧共處的奧義,在濃密的竹林深處,依稀點綴著幾戶人家、幾畝水田,詮釋著人與自然融榮共生圖景。而這也成為了扎根發展的活之釀內涵所在。

依托于良好的自然環境,在傳統釀酒技法基礎上進行創新,活之釀利用當地豐富的竹類資源,探索更為健康、科學的工藝方式,對“鮮竹釀酒”、“筍液調酒”、“竹子長酒”等新工藝進行深入研究,并為之堅持二十余年。

進入山區,道路逐漸變得崎嶇,道路兩旁的竹林也逐漸繁盛起來。翠綠的竹葉遮蔽了道路上方的天空,時而氤氳的薄霧,更令人感覺仿佛徜徉于竹海當中,叢山峻嶺之貌、綠竹疊翠之態、碧波接天之勢,讓人在感慨大自然慷慨饋贈的同時,也對這片土地上所釀造出的美酒更加充滿期待。

“大旺竹海一帶盛產60余種竹子,能夠用于釀酒的,我們發現了54種”,四川活之釀釀酒公社有限公司董事長朱天虎向采訪團介紹了活之釀在竹酒釀造方面的研究成果。在活之釀,竹子已充分融入了釀酒所涉及的原料、發酵、勾調、存儲等流程中,成為其工藝創新的核心所在。

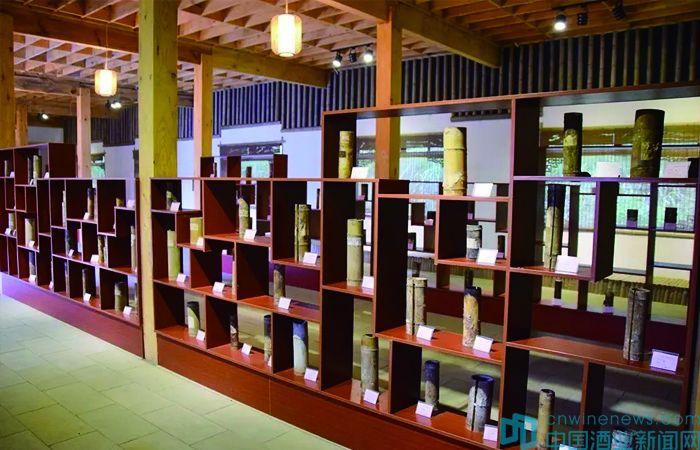

活之釀的工藝精髓便在于“活”,在活之釀園區中的竹酒博物館中,記者對此有了更加深刻的體會。

在竹酒博物館二層的展示區,陳列著活之釀多年以來在竹酒釀造工藝研究方面的歷程和進展。在二十余年的潛心研究當中,活之釀團隊曾嘗試以多種類別的酒和竹子為原料,研究竹酒的釀造時間、工藝細節、儲藏方式等內容。并形成了包括“鮮竹釀酒”、“筍液調酒”、“竹子長酒”在內風格各異的工藝技術。

據工作人員介紹,“鮮竹釀酒”,是將不同品種新鮮竹類,粉碎成顆粒,代替傳統的稻殼,在發酵過程中起到膨松作用。“原生態的竹顆粒含有多種淀粉類物質,因此提高了釀酒的產量和質量。”工作人員在介紹中表示,在發酵過程中,竹衣、竹瀝、竹汁內所含有的包括對人體健康有益的黃酮、氨基酸、多種微量元素和礦物質也會隨之融入酒體中。

筍露、竹體液調酒,是將竹筍成長過程中分泌的筍露,或竹腔內自然形成的活竹體液按照特定比例與原漿白酒進行勾調,從而使筍露、竹體液與竹酒充分融合轉化,形成竹酒新的風味。

而“竹子長酒”,則是活之釀在當地豐富竹類資源基礎上的進一步革新。其方式是將鮮竹釀原漿酒注入生長狀態良好的竹腔內,利用活竹腔內活竹的吸納、分解轉化以及泌汁等特性,以及竹腔內積存的天然活性,將原漿酒自然降度。“在活竹生長的同時,酒中諸如甲醇、雜醇油等雜質也被竹子汲取、凈化或轉換,并融入了竹黃酮等多種對人體有益的微量元素,”工作人員在講解中這樣說道。

酒與鮮竹共同“成長”,并在時間和自然的呵護中形成琥珀般清澈的酒體,以及甘甜清香的口感,這成為了人工與自然共同雕琢的新奇觀。經過專家鑒定,活之釀生產的竹酒也被冠以“竹香幽雅、清爽純正、柔和綿凈、諸味協調”的評價。

“活之釀始終將品質作為追求的目標,致力于生產更為健康、科學的竹酒產品”,朱天虎在接受華夏酒報/中國酒業新聞網記者采訪時表示,活之釀堅守竹酒研發多年,就是為了在尊重傳統釀造工藝的基礎上有所突破,為酒業創新做出貢獻。

自1997年到2005年,“活竹酒及其制備方法”獲得了國家發明專利,同時獲得了瀘州市的科技成果獎,并開發了“活之釀”、“竹釀液”等品牌。在活之釀,僅目前獲得認證的專利已達40余項。“我們已經做出了一些成果,但這與竹酒所蘊含的價值相比仍相去甚遠,竹酒的研發還需要相當長的路要走,而我們也將繼續走下去。”朱天虎表示。

在朱天虎看來,除了不斷提升竹酒的品質和工藝水平,還需要打造屬于竹酒獨特的傳播文化。“現在的消費者就是酒的主人,真正的好酒是讓消費者品的,他們完全有鑒賞能力,因此,我們釀酒時的每一個環節,都要想到消費者,打造出高品質的上乘竹酒。”為此,活之釀在部分地區開始了“竹酒館”的建設,每家竹酒館既是竹酒的銷售網點,同時也為消費者品鑒竹酒,了解竹酒文化提供了便捷的渠道。

在竹酒博物館的大門兩側,有著 這樣一幅對聯:“滿酌香含蜀中花 ,盈尊色泛南軒竹”,堅守竹釀工藝,追求行業創新的活之釀,如同堅毅的竹子一般,正繼續守候在竹海深處,釀造屬于這片天地的精華。