4月24日上午9點19分,山西汾酒集團黨委書記、董事長在杏花村遺址點燃了中國白酒6000年的“生命之火”。隨后,“行走的汾酒”2018汾酒文化大巡展啟動儀式新聞發布會在杏花村蘆家街汾酒老作坊博物館舉行。中國酒類流通協會專職副會長劉員,著名評論家、文化學者、北京大學中文系教授張頤武,濟南時報社副社長孫萇青,著名畫家、崔子范藝術館名譽館長高玉琦,著名青年畫家、國家畫院吳悅石工作室專業畫家,沂山畫院副院長史建群,海岱書院聯合復興人馬軍,著名青年油畫家王旭等專家及協會領導;汾酒集團的領導有汾酒集團公司黨委書記、董事長李秋喜,汾酒集團公司黨委副書記、副董事長、總經理,股份公司董事長、黨委副書記譚忠豹,汾酒集團黨委委員、董事、汾酒股份公司副董事長、總經理常建偉,汾酒集團公司董事會秘書長張琰光,汾酒股份公司董事會秘書王濤,汾酒集團文化總監柳靜安等主辦方領導;杏花村經濟開發區主任郝耀光,汾陽市文物局局長薛文棟,東堡村書記王晉勇等嘉賓出席了本次發布會。

汾酒史是“走出來的歷史”

汾酒的發展史就是一部中國白酒史。

中國酒文化的歷史,可上溯至6000多年前,而這個源頭的所在地,就是今天出產汾酒的山西杏花村,這里出土的“小口尖底甕”,被考古界、釀酒界認為是“最早的釀酒發酵容器”。

而最早的汾酒之所以能夠書寫中國白酒史,不僅僅在其歷史久遠,還在于汾酒的開枝散葉和通達天下,開放的汾酒沒有故步自封而是選擇了不斷的行走,將技藝傳遍神州各地,將文化遍及大江南北,將品牌送達天涯海角。

譚忠豹在致辭中說,“行走”是對汾酒文化的一個非常準確的描述,也是優秀文化所共有的一種特質:包含著過去,代表著我們的文化傳統;代表著當下,代表著我們的文化方向;“行走”也指向了未來,代表著我們的文化自信。“著眼于未來,在中華民族的文化自信中,汾酒更要有所擔當,要傳承數千年的汾酒文化,邁步走向國際,讓中華酒文化陶醉世界,讓清香品味綻放于世界。”

圖:股份公司董事長、黨委副書記 譚忠豹

距今約1600年前的南北朝時期,當時的皇室貴族,都喜歡飲用杏花村釀造的“汾清”酒,把它作為宮廷貢酒。這段歷史記錄在《二十四史》中的《北齊書》,汾酒是唯一被寫入正史的中國名酒。

1193年前,唐代著名詩人杜牧寫下“借問酒家何處有,牧童遙指杏花村”的千古絕唱。這表明杏花村美酒在當時已享有盛譽,汾酒的文化血脈經過歷史早期的傳承發展,已成熟而強大。

圖:汾酒集團黨委委員、董事、汾酒股份公司副董事長、總經理常建偉

1915年,汾酒飄揚過海,在巴拿馬萬國博覽會上一舉登頂,成為唯一獲得最高榮譽甲等大獎章的中國白酒品牌。兩年后,杏花村《申明亭酒泉記》稱“巴拿馬賽會航海七萬里而遙,陳列其間冠絕島國,得邀金牌之獎。于是汾酒之名,不惟漸被于東西亞歐,并且暨訖于南北美洲矣。”《并州新報》以醒題“佳釀之譽,宇內交馳,為國貨吐一口不平之氣”。

巴拿馬賽一鳴驚人的汾酒,正是從“行走的汾酒”啟動儀式現場,這座古老的釀酒作坊里釀出來的。

“行走的汾酒”開枝散葉

汾酒在國內傳播的萬里酒路,從杏花村的根脈出發,開枝散葉,衍生出了一個百花齊放的白酒王國。

圖:中國酒類流通協會專職副會長劉員

劉員認為,汾酒所舉辦的此次活動,充分體現了名酒企業的創新意識、市場意識和責任方面,也讓我們對汾酒接下來的市場發展,對中國白酒接下來的創新升級,充滿了信心和期待。

圖:著名評論家、文化學者、北京大學中文系教授張頤武

在汾酒老作坊博物館參觀時,張頤武留意到,博物館展示的義泉涌汾酒獲得的巴拿馬太平洋萬國博覽會甲等大獎章證書上,左邊印有1492年發現美洲的哥倫布,右邊是1513年橫穿巴拿馬地峽的瓦斯科·巴爾波亞。“哥倫布和瓦斯科·巴爾波亞,都是人類歷史行走的重要人物,兩個人穿越歷史匯聚在一起,在汾酒老作坊凝視汾酒。”

張頤武表示,西方文明在大航海時代創造了輝煌文化,對人類產生重大影響,是人類歷史行走的重大時刻。“行走的汾酒”在兩個歷史行走者的凝視下,有更加重要的意義,是人類文化的巧妙交融,人類行走也從這里重新出發。

沒有流動,沒有行走的力量,就不會出現創新與發展,也不會有新生。這也是為何在汾酒開枝散葉之后,在全國各地相繼有了茅臺、西鳳等名酒企業。

譬如晉商進入陜西,西鳳酒應時而生;隨后,陜西釀酒技術進入四川,又誕生了綿竹大曲。晉商到達瀘州,出現了瀘州最老的窖池。赤水河被稱作美酒河,在明清兩朝,這條河是晉商經營川鹽的主要通道。1939年出版的《貴州經濟》記載:“茅臺酒之沿革及制造,在滿清咸豐以前,有山西鹽商某,來茅臺地方,仿照汾酒制法,用小麥為曲藥,以高粱為原料,釀造一種燒酒。后經陜西鹽商宋某、毛某先后改良制法,以茅臺為名,特稱曰茅臺酒”。

之前,在我國不少產地的名酒,酒名仍帶“汾”字,如“漢汾”、“湘汾”、“濱汾”、“豫汾”,有的干脆直接以“汾酒”命名,如“紅星汾酒”、“玉泉汾酒”、“湘潭汾酒”、“南昌回籠汾酒”等等,可見汾酒在全國酒業中的影響之深遠,為我國釀酒業做出的貢獻之巨大。直到《商標法》出現才終止了這種現象,但這些名酒改名后的生產工藝依然是山西白酒傳統工藝。

“這里是汾酒的根,是汾酒誕生的地方,是中國酒文化的源頭,汾酒正是從這里走出去,走出山西,走向全國,走向世界的。”作為此次啟動儀式的“新聞發言人”,張琰光細數了汾酒老作坊的歷史故事和榮耀經歷。

圖:汾酒集團公司董事會秘書長張琰光

在這里釀出的高粱汾酒,在美國舊金山巴拿馬萬國博覽會上獨領風騷,榮獲白酒最高獎——甲等大獎章;在這里釀出的汾酒,九次榮獲國內金獎,五次蟬聯“國家名酒”稱號;在這里釀出的汾酒,見證了1949年中國共和國的誕生,成為第一國宴用酒;在這里釀出的汾酒,陪著周總理參加日內瓦會議、萬隆會議,成為專用禮品酒。

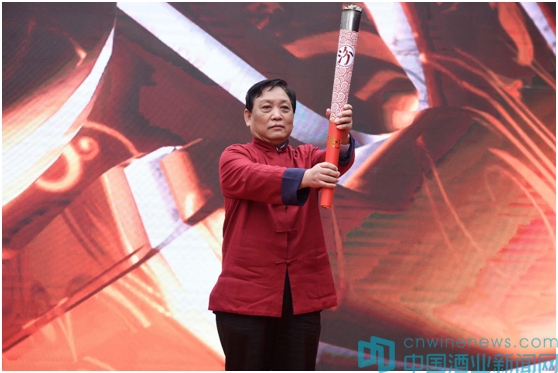

“火炬手”李秋喜

在4月24日上午,在“行走的汾酒”2018汾酒文化大巡展啟動儀式之前半個小時,李秋喜特意來到了杏花村釀酒遺址旁,舉行了一場神圣莊嚴的采火儀式。

李秋喜親手采集的火種,點燃了白酒6000年的“生命之火”,代表著中國酒文化的生生不息與代代傳承,代表著中國酒魂、汾酒文化的蓬勃活力。

李秋喜的這一把火,點燃了汾酒6000年來的文明之光,也點燃了中國白酒的熊熊之心。

圖:中國白酒的“火炬手”——李秋喜

整個發布會一個重量級環節是火炬傳遞儀式,李秋喜把剛剛點燃的火炬,傳遞給“行走的汾酒”汾酒文化大巡展第一站濟南站的代表,伴隨著火炬的傳遞,汾酒這個傳承文化的火炬手又奔跑在新的道路上,汾酒文化將在全國綻放,汾酒市場必將迎來新一輪爆發。

據悉,“行走的汾酒”2018汾酒文化大巡展將以火炬傳遞的方式,重新行走汾酒全國四個代表站點——山東濟南、河南鄭州、陜西西安和內蒙古呼和浩特,重溫汾酒萬里傳播之路,讓汾酒星星之火更加燎原!

圖:火炬傳遞到山東站代表,嘉賓們合影留念